La principale differenza tra pensiero razionale e pensiero irrazionale è che il pensiero razionale si basa sulla logica e sulla ragione, mentre il pensiero irrazionale può essere definito come un processo di pensiero in cui l'individuo ignora la ragione e la logica a favore dell'emozione.

"Matematica razionale", il tema scelto da Maurizio Codogno (alias .mau) per il numero #170 del Carnevale della Matematica, che lui stesso ammette "Cosa significhi, non ne ho idea", mi ha dato lo spunto per fare alcune considerazioni sui, più strani, "matematici irrazionali" e sui, più conosciuti, "numeri irrazionali".

Ritenere che la Matematica sia irrazionale sembrerebbe pressoché impossibile, ma i matematici, pensatori razionali, spesso si sono approcciati alla matematica o hanno fatto deduzioni guidati non solo dalla razionalità ma anche dalle emozioni e anche alcuni loro comportamenti sono stati ben lontani dalla cosiddetta "razionalità".

Per Robert Musil, scrittore, matematico e filosofo, la Matematica possiede in sé aspetti sia razionali che irrazionali. Nel suo saggio "L'uomo Matematico" (di cui lascio il testo tradotto), evidenzia come l'approccio con la matematica consista principalmente in due diverse operazioni concettuali: da un lato, identifica gli aspetti irrazionali e passionali di questa scienza, d'altra parte, suggerisce proprio l'uso della matematica e la sua duplice natura per risolvere il conflitto tra la sfera emotiva e quella intellettuale dell'uomo, che per lui rappresentava la causa fondamentale della crisi della modernità. Aldilà delle affermazioni di Musil, vi sono esempi di molti matematici i cui pensieri e comportamenti spesso non sono apparsi molto "razionali".

Personalità complesse, con piccole fissazioni o disturbi psichiatrici, fino alla follia omicida.

Partendo da Pitagora (Samo, tra il 580 a.C. e il 570 a.C. – Metaponto, 495 a.C. circa) che, oltre a credere nell'assolutezza dei numeri e a non voler accettare l'esistenza dei numeri irrazionali, chiamati ἄλογος, cioè inesprimibili, indicibili, pare avesse abitudini un po' schizofreniche e maniacali. Alcune leggende narrano che Pitagora addirittura insegnasse nascosto dietro un drappo, senza farsi vedere dai suoi alunni, declamando le sue regole e i suoi dogmi e che pur di non attraversare un campo di fave, preferì farsi raggiungere dai suoi inseguitori e farsi uccidere.

Anche se Dicearco scrisse che Pitagora morì nel tempio delle Muse di Metaponto dove si era rifugiato in seguito alla rivolta contro la sua scuola, molti racconti mitici legano però la fine di Pitagora e dei suoi discepoli, come narra Giamblico, alle fave.

Poi ci sono altri racconti che dimostrerebbero davvero poca razionalità di comportamenti.

Alcuni dicono che cessò di vivere dopo avere digiunato per quaranta giorni di seguito e, per Eraclide, invece, dopo avere seppellito Ferecide a Delo, si ritirò a Metaponto dove pose fine alla sua vita lasciandosi morire di inedia giacché non desiderava vivere più a lungo.

Tra i matematici più recenti come non menzionare Paul Erdős (Budapest, 26 marzo 1913 – Varsavia, 20 settembre 1996), uno dei matematici più prolifici del XX secolo, ma essenzialmente un senzatetto, che si presentava a casa della gente solo per fare matematica. All’improvviso suonava il campanello e si presentava con la sua valigia, gli occhiali di corno e lo sguardo spiritato e diceva: "Let’s do some Maths!".

Forse il più folle di tutti i folli matematici che ci siano mai stati, Paul Erdős è stato un matematico ungherese, morto nel 1996, che vanta il maggior numero di miglia sotto la suola della scarpe, oltre a centinaia di collaborazioni, partecipazioni a convegni e oltre 1500 articoli.

La follia di Paul Erdős non si limitava a questi comportamenti bizzarri e alla sua assoluta assenza di senso del possesso (tutto ciò che gli apparteneva stava in uno zainetto e i premi vinti e i soldi raccolti li devolveva in beneficienza), ma si evidenziava in altri più criptici modi di fare e di dire.

Ad esempio aveva rinominato gran parte delle cose che vedeva: i bambini venivano chiamati "epsilon" (come in matematica, in particolare nel calcolo, è così chiamata una quantità positiva arbitrariamente piccola), gli Stati Uniti erano Samland (per via dello Zio Sam), le donne erano "bosses" (che catturavano gli uomini come schiavi sposandoli) e gli uomini divorziati "liberated", e considerava Dio come "L’estremo Fascista".

L’ultimo scherzo di uno dei matematici forse più assurdi di tutti i tempi è scritto sulla sua lapide: "I've finally stopped getting dumber" (Finalmente ho smesso di diventare sempre più scemo).

Grigorij Jakovlevič Perel'man (Leningrado, 13 giugno 1966) è un matematico russo che ha rifiutato un premio di 1 milione di dollari per la risoluzione nel 2002 della congettura di Poincaré, nonostante fosse disoccupato e vivesse in povertà (o forse vive ancora ma di lui non si sono più avute notizie), quasi da accattone, in Russia. Risolse infatti uno dei più importanti problemi della topologia, che, proposto da Henri Poincaré nel 1904, ha atteso quasi un secolo la scoperta di una soluzione.

Perel'man è uno che detesta la ribalta, detesta persino dover spiegare, scrivere, raccontare il tragitto compiuto per riuscire a risolvere i grandi complessi problemi insoluti della matematica.

Giornali e riviste avevano sguinzagliato i loro più abili reporter per strappare un’istantanea o due battute allo scontroso matematico. Mesi spesi invano a dare la caccia all’eremita di Pietroburgo a cui forse ormai nessuno pensa più, insieme a quel milione di dollari rimasto nelle casse del Clay Mathematics Institute americano, il generoso sponsor del Millenium Prize.

Perel'man è solo uno degli esempi di matematici dissidenti, famosi per i loro gesti eclatanti e considerati "irrazionali".

Un altro, altrettanto famoso è il prof Renato Caccioppoli (Napoli, 20 gennaio 1904 – Napoli, 8 maggio 1959), napoletano, figlio d’arte rivoluzionaria, con una mamma e una zia che facevano Bakunin di cognome. Nonostante l’agiatezza economica e il suo successo accademico (scrisse e pubblicò decine e decine di articoli rivoluzionari in ambito matematico), decise di spogliarsi di tutto, e con le tasche vuote prese a girare per le vie di Napoli come un barbone.

Fu arrestato per accattonaggio, ma quello fu solo l’inizio e ne parlo in questo articolo "Caccioppoli e Hardy, gossip matematico", insieme a un altro matematico un po' "irrazionale" e suicida come lui Godfrey Harold Hardy.

E a proposito di "irrazionali dissidenti" come non ricordare Alexandre Grothendieck (Berlino, 28 marzo 1928 – Saint-Girons, 13 novembre 2014), il "matematico eremita", genio della geometria algebrica appassionato dei legami tra filosofia e numeri, che abbandonò la comunità scientifica e la vita pubblica in polemica con le sue istituzioni e che per oltre vent'anni visse isolato in un villaggio dei pirenei francesi, nel segreto e nel silenzio. Fu davvero una grandisimo e geniale matematico che divenne l'anima più attiva e significativa del gruppo di matematici francesi che andava sotto l'eteronimo di "Bourbaki", che contava matematici come Jean Dieudonné, Charles Ehresmann, Jean Delsarte, e André Weil.

Alexandre Grothendieck si era tagliato fuori da quasi tutti i contatti umani dal 1991 e il grande pubblico ha sentito parlare di lui solo dopo la sua morte, avvenuta il 13 novembre 2014, nel sud della Francia.

In una sequenza di matematici "irrazionali", non poteva mancare John Nash (Bluefield, 13 giugno 1928 – Monroe, 23 maggio 2015), il Russel Crowe dei numeri, il professore di Harvard interpretato dall'attore neozelandese nella pellicola "A Beautiful Mind", del regista americano Ron Howard, tratto dal libro "Il genio dei numeri. Storia di John Nash matematico e folle" della giornalista del New York Times, Sylvia Nasar e che, uscito a Natale 2001, fu vincitore di ben quattro Oscar nel 2002. Nash era gravemente affetto da schizofrenia ma che curò proprio grazie alla matematica.

"La schizofrenia è un 'diverso orientamento mentale', tutto qui. S'immagini qualcuno che diventi membro di una setta, seguace d'un culto che non segue gli orientamenti religiosi riconosciuti. Ecco, perdere la mente è credere a cose alle quali altri non credono e che vengono chiamate illusioni, il che non vuol dire essere matti. Si può tornare, uscire a poco a poco da quell' orientamento mentale come da una setta".

La sofferenza, le medicine, le cliniche: questi sono stati i venticinque anni di "diverso orientamento mentale", anche se Nash sosteneva che:

"La matematica, il calcolo e i computer sono stati la medicina che mi ha riportato ad un'idea più razionale e logica, aiutandomi a rifiutare il pensiero e l'orientamento allucinatori. La matematica è curativa e in America viene usata nella terapia occupazionale al posto dei farmaci. Con ottimi risultati!"

In questo articolo, "John Nash, tra genio e follia", parlo del matematico considerato uno dei matematici più brillanti e originali dello scorso secolo, che, rivoluzionando le teorie economiche con i suoi studi di matematica applicata alla "Teoria dei giochi", vinse il premio Nobel per l'economia nel 1994.

Oltre a John Nash e alla sua schizofrenia, c’è un altro esempio, ben più drammatico e fatalista quello di Kurt Gödel.

Il matematico Kurt Gödel (Brno, 28 aprile 1906 – Princeton, 14 gennaio 1978), che fu determinante per gran parte dei fondamenti della matematica moderna, era uno schizofrenico paranoico che morì di fame, riducendosi a 30 kg, quando si convinse che tutti stavano cercando di avvelenarlo, dopo la morte di sua moglie che era stata l'unica persona di cui si fidasse. Godel, famoso per i suoi teoremi di incompletezza, per l’ipotesi del continuo e per la sua conosciuta "Prova Ontologica", con un misto di fredda dimostrazione scientifica e anche di una matrice religiosa e quasi filosofica, arrivò al termine della sua esistenza a soffrire di questa grave forma di delirio.

Il più grande logico dei tempi moderni, giudicato dagli esperti "secondo" solo ad Aristotele, morto per denutrizione, e la donna della sua vita sono sepolti uno accanto all’altra nel cimitero di Princeton. Alla fine di tutto, quel che ci resta è una nuova "certezza", è cioè che non esiste solo il Vero e il Falso, ma anche l’Indecidibile.

Ma la figura davvero forse più emblematica per caratterizzare l'"irrazionalità" del comportamento, esempio di una vera follia omicida, è quella di Theodor Kaczynski (Chicago 22 maggio 1942). Detto Ted e noto con il soprannome di Unabomber è un serial killer, terrorista, scrittore ed ex accademico statunitense, condannato all'ergastolo per aver inviato pacchi postali esplosivi a numerose persone, durante un periodo di quasi diciott'anni, provocando morti e feriti.

Era un prodigio della matematica.

Figlio di emigrati polacchi, nato a Chicago, Theodor è arrivato in cima al suo percorso di studi per la sua intelligenza e per la sua genialità nella risoluzioni di problemi matematici, tanto che il suo professore e mentore disse di lui che "dire che è intelligente è troppo poco".

A 25 anni, Kaczynski era già professore associato ad Harvard e si profilava davanti a lui una Brillante carriera folgorante, ma nel 1969 lasciò la carriera accademica per perseguire una vita più primitiva.

Tra il 1978 e il 1995, Kaczynski ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre 23 in una campagna nazionale di bombardamenti postali contro persone che credeva stessero promuovendo la tecnologia moderna e la distruzione dell'ambiente.

Dopo aver assistito alla distruzione della natura selvaggia che circondava la sua capanna, ha concluso che vivere nella natura stava diventando impossibile e ha deciso di combattere l'industrializzazione e la sua distruzione della natura attraverso il terrorismo.

Nel 1979, Kaczynski divenne oggetto di quella che, al momento del suo arresto nel 1995, era l'indagine più lunga e costosa nella storia del Federal Bureau of Investigation (FBI).

Pubblicò "Industrial Society and Its Future", un manifesto di 35.000 parole e una critica sociale che si opponeva all'industrializzazione, rifiutava la sinistra e sosteneva una forma di anarchismo incentrata sulla natura.

Dopo averlo letto, il fratello di Kaczynski, David, riconobbe lo stile della prosa e riferì i suoi sospetti all'FBI.

Nel processo del 1998, dichiarandosi colpevole di tutte le accuse, ha evitato la pena di morte ed è stato condannato a otto ergastoli consecutivi senza possibilità di libertà condizionale.

Ho preso questo come ultimo drammatico esempio di come la linea tra razionale e irrazionale o tra genio e follia sia estremamente sottile e spesso incomprensibile e assurda.

Passo ora alla seconda riflessione quella, forse più comunemente conosciuta come prettamente matematica, sui "numeri irrazionali"

La scoperta dei numeri "irrazionali", come già detto, viene tradizionalmente attribuita al pitagorico Ippaso di Metaponto, che argomentò (probabilmente con considerazioni geometriche) l'irrazionalità della radice quadrata di 2.

Secondo la tradizione Ippaso scoprì questi numeri mentre tentava di rappresentare la radice quadrata di 2 come frazione, ma proprio per questa scoperta, secondo una leggenda, Pitagora condannò Ippaso a morire annegato.

Per molto tempo i numeri irrazionali vennero evitati e sostituiti con numeri razionali approssimati per difetto o per eccesso.

Cartesio (La Haye en Touraine, oggi Descartes, 31 marzo 1596 – Stoccolma, 11 febbraio 1650), con l’introduzione della geometria analitica collegò l’algebra e la geometria rappresentando il rapporto di due segmenti con una lettera con la quale si opera come sui numeri. Nel XVI secolo si diffuse l’uso dei numeri negativi, interi e frazionari, nel XVII secolo, l'uso sempre più frequente delle frazioni decimali con la notazione moderna.

La nozione di numero reale nacque dopo la scoperta del calcolo infinitesimale per opera di Leibnitz (Lipsia, 1 luglio 1646 – Hannover, 14 novembre 1716) e Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 25 dicembre 1642– Londra, 20 marzo 1727). Le frazioni continue, strettamente collegate ai numeri irrazionali, furono prese in considerazione da parte di Eulero (Basilea, 15 aprile 1707 – San Pietroburgo, 18 settembre 1783) e, nel 1761 Lambert provò che π non può essere razionale. E l'esistenza di numeri trascendenti fu per la prima volta stabilita da Joseph Liouville (Saint-Omer, 24 marzo 1809 – Parigi, 8 settembre 1882), che, nel 1844, dimostrò che i numeri che oggi portano il suo nome sono non solo irrazionali, ma anche trascendenti. Intorno al 1870 vennero dati decisivi contributi da parte di cinque matematici: il francese Méray, i tedeschi Weierstrass, Heine, Cantor, Dedekind e le loro opere rappresentano la conclusione di mezzo secolo di ricerche sulla natura dei numeri.

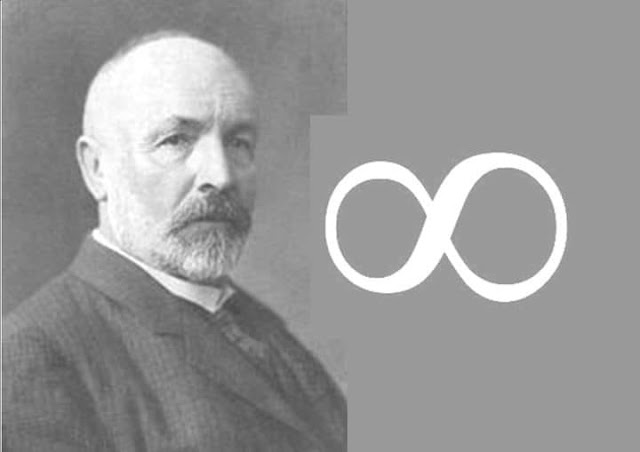

Georg Cantor (San Pietroburgo, 3 marzo 1845 – Halle, 6 gennaio 1918) definì i numeri irrazionali come successioni convergenti di numeri razionali che non convergevano a nessun numero razionale. L’opera di Cantor fu molto contrastata da Leopold Kronecker (Legnica, 7 dicembre 1823 – Berlino, 29 dicembre 1891), che era stato un suo insegnante a Berlino, che affermò: "Dio ha creato i numeri interi, tutto il resto è opera dell’uomo", esprimendo la sua convinzione che fosse corretto studiare la Matematica utilizzando solo i numeri interi.

D’altra parte David Hilbert (Königsberg, 23 gennaio 1862 – Gottinga, 14 febbraio 1943) dirà poi: "Nessuno riuscirà a cacciarci dal Paradiso che Cantor ha creato per noi".

Vorrei concludere con una nota ironica, infatti ci si può chiedere:

"È linguisticamente idealmente giusto chiamare i numeri irrazionali solo perché non possono essere rappresentati come una frazione?"

Nel tempo sono state proposte altre denominazioni, anche se ormai comunemente si usa il termine "irrazionale".

Potrebbero essere quindi definiti anche con altri termini come:

Non razionali

Pseudo-razionali

Antirazionali

Disrazionali

Iper Razionali

Falsi-razionali

Numeri senza frazione

Numeri fratturati

O anche con termini molto fantasiosi e decisamente ironici:

Razionali ombra

Razionali satanici

Razionali "The Upside Down".

Razionali alieni

Razionali Decepticon

Razionali vampiri

Razionali Mangiamorte

Razionali del regno quantico

Razionali asgardiani

Razionali di Chuck Norris

Ma cosa c'è poi di così "irrazionale" nei numeri irrazionali?

La confusione è quindi solo linguistica e ci sono due significati:

irrazionale = non razionale, dove razionale significa logico o ponderato e quindi emotivo, pazzo, illogico ecc.

irrazionale = non razionale, dove razionale significa avere a che fare con un rapporto, con una frazione di numeri interi e quindi non esprimibile come frazione.

Irrazionale in questo caso significa quindi "un non rapporto" (o non razionale) che ha a che fare con frazioni piuttosto che con processi mentali.

Quindi non c'è nulla di "irrazionale" negli irrazionali!

.jpg)

.jpg)